Présentation

Dès l'attaque allemande de juin 1941, l’opération « Barbarossa », les autorités d’URSS créèrent des équipes de tournage chargées de filmer les preuves des destructions et massacres de masse perpétrés par les armées nazies. Les objectifs sont multiples, d'abord servir la propagande auprès des populations d’URSS en suscitant l’émotion des spectateurs, informer l’opinion publique occidentale pour qu’elle soutienne la nécessité d’ouvrir un 2nd front en Europe de l’Ouest et enfin collecter des informations pour les futurs procès sur les violences nazies. Cependant ce n’est qu’à partir de l’avancée soviétique de 1943 que les méthodes d’extermination nazies sont peu à peu découvertes et répertoriées.

Dans la terminologie Soviétique les « camps de la mort » correspondent aux diverses pratiques nazies d’internement et de mise à mort (famine, épuisement, maladies) en des lieux multiples (villes, campagne, forêt) regroupant hommes, femmes, enfants, vieillards, délinquants, résistants, prisonniers de guerre, sans distinction d’origine (Biélorusses, Ukrainiens, Russes…) ni de religion (juifs, catholiques, orthodoxes…).

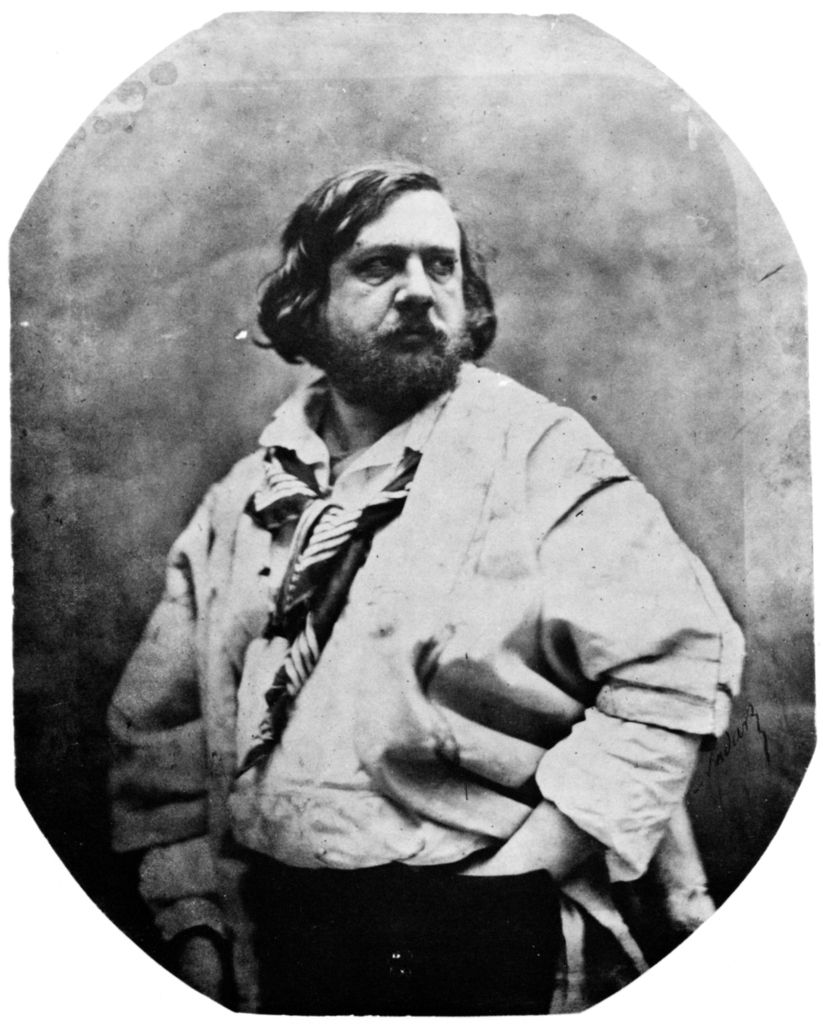

Le cinéaste soviétique Roman Karmen © RGAKFD

1- Le contexte :

Antonella Salomoni, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Calabre, spécialiste de la Russie et de l’URSS, a étudié le sort des Juifs qui tentèrent de fuir le gouvernement général (la Pologne occupée par les Nazis) pour se réfugier en URSS au début 1941 et furent refoulés car l’URSS de Staline craignait que leur accueil crée des « tensions de classe ». Aussi les médias officiels soviétiques occultèrent complètement les arrestations des juifs polonais, ce qui expliqua que les Juifs soviétiques n’eurent aucune conscience de ce qui les attendait après l’invasion allemande de juin 1941 (Opération Barbarossa). Ils ne tentèrent même pas de fuir. Après l’été 1941 les Soviétiques commencèrent à diffuser leurs informations sur le sort des juifs mais il était trop tard pour fuir…

Suite à l’ouverture des archives soviétiques en 1995, les historiens (Altman, Berkhoff…) ont montré que Staline a su presque tout de suite, à l’été 1941, que les nazis tuaient systématiquement les Juifs soviétiques. À la différence des Britanniques, il accorde foi à ces sources, dès août 1941 un premier film réalisé à Moscou évoquait le massacre nazi des Juifs : « Réunion des représentants du peuple juif » dans les actualités de Soiuzkinozhurnal.

Pour gommer des mémoires le pacte germano-soviétique du 23 août 1939 et se poser en meneur du camp anti-fasciste, Staline autorisa la création du "Comité Juif antifasciste" qui, dès 1942, alerta sur l'extermination en cours pour mobiliser les communautés juives sur le continent américain.

En outre, si l’extermination fut menée par les Nazis, ceux-ci utilisèrent aussi leurs alliés roumains, ukrainiens [Voir Annexe 1 bis, John Demjanjuk] et Baltes – sensibilisés par la propagande allemande contre le « judéo-bolchevisme » et les préjugés antisémites antérieurs au Nazisme-. A partir de 1943 lorsque les Soviétiques entament la lente reconquête de l’Europe de l'Est, pour maintenir la fiction nationale, ils mirent en avant la souffrance du peuple soviétique victime de la barbarie nazie et non pas celle des Juifs soviétiques en particulier, considérés comme des victimes parmi d’autres… D’autre part, la position de Staline et de la bureaucratie soviétique envers les juifs reste très ambiguë après guerre comme le montra la dénonciation du soi-disant « complot des blouses blanches » fin 1952 contre des médecins juifs du Kremlin, accusés d’avoir voulu assassiné Staline.

Staline développa pour qualifier la 2nde Guerre la propagande autour de la "Grande Guerre Patriotique" qui n’accordait presque aucune place à l’évocation des persécutions spécifiques du génocide contre les juifs. Staline les mit en cause dès 1944, en dénonçant le « chauvinisme juif ». Après guerre les intellectuels du « Comité Juif antifasciste » sont systématiquement assassinés, la presse soviétique dénonce avec violence le « complot sioniste » soutenu par les EU, l’URSS stalinienne veut effacer des mémoires ce que fut le Nazisme à l’égard des juifs. L'antisémitisme redevient une composante du discours et de la pratique soviétiques.

A cette entreprise de réécriture de l’histoire, - voir :

http://www.hgsavinagiac.com/article-reecrire-l-histoire-euthanasie-mort-misericordieuse-ou-mort-douce-bernard-kouchner-a-la-124066011.html

- par la dictature stalinienne fait écho dans la plupart des discours des démocraties occidentales l'absence de reconnaissance de la spécificité du génocide juif.

Cette situation ambiguë dura jusqu’en 1961 ; à cette date eut lieu à Jérusalem, le procès d'Adolf Eichmann, organisateur de la «solution finale», qui reposa sur la déposition de 111 témoins, survivants des camps. Ce procès posa la question de ce que la philosophe Hannah Arendt appelle la «banalité du mal» (comment cet homme ordinaire est-il devenu criminel?) Pour la 1ère fois, la spécificité du Génocide juif est affirmée devant l'opinion internationale alors que l’existence d’Israël reste menacée. Désormais la mémoire du Génocide juif devient constitutive de l’identité juive qui revendique la singularité absolue de la Shoah (= «catastrophe» en hébreu) parmi tous les génocides de l’histoire. Des associations s'organisent : en 1979 l'Association des fils et filles de déportés juifs de France -la FFDJF-, de Béate et Serge Klarsfeld, pour l’application de la loi de 1964 sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Cela conduisit aux inculpations de Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon.

On comprend alors comment et pourquoi la mémoire du génocide des juifs soviétiques ne dépassa pas celle de la communauté juive.

Le problème c’est que cette vision qui amalgame tous les camps va créer la confusion, tous les camps n’ont pas été des camps d’extermination comme le note pour Atlantico, l’historien Georges Bensoussan, responsable éditorial du Mémorial de la Shoah à Paris, « la communauté des historiens a mis très longtemps à comprendre la portée du génocide, son ampleur, et surtout le fait qu’il fallait dissocier le génocide du monde concentrationnaire. Pendant 15 ans après la libération des camps, nous avons fait un amalgame entre les deux car les témoignages que l’on a eu de la libération c’était l’image des camps de l’Ouest, c’est-à-dire la région concentrationnaire allemande. Or le génocide a eu lieu à l’Est, dans la zone libérée par les soviétiques. Et ceux-ci n’ont pas réalisé beaucoup d’images. Ils ont filmé Auschwitz, mais uniquement dans une mise en scène de la libération. »

Le cinéaste Alexander Vorontsov © RGAKFD

2- Les services cinématographiques de l’Armée Rouge

250 opérateurs des Services cinématographiques de l’Armée Rouge, sous l’uniforme soviétique vont filmer tous les théâtres d’opération en Europe de l’Est.

Au départ le matériel était lourd – de lourdes caméra sur pied - et de médiocre qualité, en fait les cinéastes soviétiques n’étaient pas prêts à assurer cette mission.

Les caméras portatives plus légères étaient rares, peu fiables et ne pouvaient être réparées qu’à Moscou, les optiques manquaient et le matériel de prise de son était presque inexistant. Cependant la caméra 35 mm, la KS-4, produite en URSS à partir de 1938 à l’usine de Leningrad, se distingue par sa maniabilité due à sa légèreté et sa poignée manuelle, par la robustesse de son moteur à ressort et ses trois objectifs (35, 50 et 75) permettant de changer de focale.

Caméra 35 mm, la KS-4 © RGAKFD

Il fallut attendre l’extension du « Prêt-bail » fourni par les EU à l’URSS en 1942 pour que l’équipement des cinéastes devienne plus performant.

Dans tous les cas, toutes les images tournées sont centralisées au Studio central d'Actualités à Moscou où les services de propagande assurent le montage, la sonorisation et les commentaires en fonction des utilisations prévues. Les cinéastes sont étroitement surveillés par la Direction politique de l'Armée rouge qui décide des lieux et des sujets à filmer.

Parmi les opérateurs soviétiques, Roman Karmen, Mark Troïanovski, Avenir Sofin, Rafaïl Guikov, Ilya Guttman, et des femmes comme Ottilia Reizman ou Maria Soukhova.

Les opérateurs Rafaïl Guikov et Ilya Guttman apportent leurs bobines au studio de Moscou pour développement en 1943 © RGAKFD

À l’été 1944, la progression soviétique devient plus rapide et les cinéastes de l’Armée Rouge filment les lieux des massacres quelques heures après leur réalisation ainsi que les opérations nazies pour effacer les preuves.

Un massacre inachevé : Klooga

http://filmer-la-guerre.memorialdelashoah.org/zooms/VID_CRI_F04.html

Libération du camp près d’Ozaritchi en Biélorussie.

http://filmer-la-guerre.memorialdelashoah.org/zooms/VID_CRI_D02.html

Pour couvrir ces prises de vues, les autorités soviétiques ont inséré le commentaire suivant : « Nous avons libéré notre terre patrie, nous avons libéré le peuple soviétique du joug nazi. Le 14 mars 1944, les soldats de l’Armée Rouge ont interpelé des soldats allemands en train d’amener des personnes dans un camp, près d’Ozaritchi. Le camp de la mort ! »

Les principaux camps d’extermination ont été liquidés pendant la guerre (Treblinka, Sobibor et Belzec). Le camp de Lublin-Maidanek, est vidé de ses détenus fin juillet 1944 en prévision de l’avancée de l’Armée rouge, tandis que le camp de Chelmno est incendié les 17 et 18 janvier 1945.

Treblinka en 1944, détruit après la Sonderaktion 1005 © RGAKFD

La découverte non planifiée des camps d’extermination – la libération des camps n’était pas un objectif stratégique de l’Armée Rouge - ouvrit une perspective nouvelle sur les brutalités nazies. L’importance de cette découverte conduit les Soviétiques à mettre en relief cette nouvelle démonstration de la barbarie nazie pour servir la propagande internationale de l’URSS: deux films furent consacrés à Majdanek et à Auschwitz.

Roman Karmen filme survivants de Maidanek ao 1944 © RGAKFD

3 – L’ouverture du camp d’Auschwitz

Les 27 et 28 janvier 1945 les troupes des 59e et 60e armées soviétiques commandées par le maréchal I. S. Konev, en liaison avec la 38e armée du général I.E Petrov qui conduisait l’opération Vistule/Oder, ont libéré les camps d'Auschwitz I et Auschwitz II - Birkenau au sud de la ville de Cracovie dans le cadre d'une offensive sur la rive gauche de la Vistule. [Voir Annexes 4&5] Les soldats soviétiques ont découvert sur place environ 600 corps de détenus, exécutés par les SS pendant l'évacuation du camp ou morts d'épuisement, ainsi que 7 000 déportés malades et mourants qui y avaient été abandonnés, ombres vivantes qui survécurent jusqu'à sa libération mais dont beaucoup succombèrent, à bout de forces, quelques heures ou jours plus tard. L'écrivain italien Primo Levi [Voir Annexe 2] décrit la situation à l'arrivée des libérateurs: « Nous nous trouvions dans un monde de morts et de larves. Autour de nous et en nous, toute trace de civilisation, si minime soit-elle, avait disparu. L'œuvre de transformation des humains en simples animaux initiée par les Allemands triomphants avait été accomplie par les Allemands vaincus. » ( Primo Levi, Si c'est un homme, Francfort, 1961, p. 178).

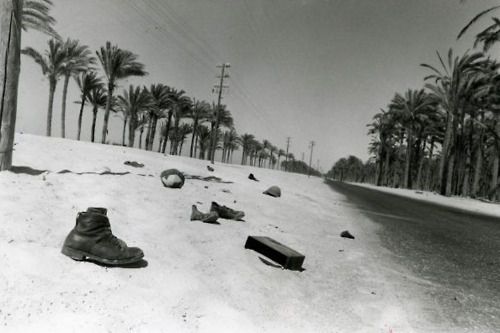

En fait le camp d’Auschwitz fut libéré au hasard des opérations. Quelques jours plus tôt, le 17 janvier 1945, les quelque 60 000 détenus encore aptes à marcher et valides furent emmenés par les Nazis vers l'Ouest, par route, à pied, vers d’autres camps de concentration allemands et autrichiens où les survivants furent dispersés. Au cours de ces « marches de la mort » [Voir Annexe 3] plusieurs centaines sont abattus sommairement ou meurent de fatigue. Andzej Strzelecki estime à environ 15 000 le nombre de ceux qui n‘y survécurent pas.

C’est dans la même improvisation que les camps, situés à l’Ouest, sont libérés en avril 1945 par les États-Unis (Ohrdruf, Nordhausen, Buchenwald, Dachau, Mauthausen) et les Britanniques (Bergen-Belsen). Les soldats des armées alliées n’ont aucune consigne ni aucune équipe médicale spécialisée capable de secourir efficacement les détenus qui continuent à mourir, victimes des épidémies mais aussi d’indigestions provoquées par de la nourriture fournie trop vite par les soldats alliés.

Les Soviétiques dissimulèrent dans un premier temps leur découverte d’Auschwitz. Pour éviter les analogies avec les camps soviétiques du Goulag en Sibérie, ils restèrent d'abord discrets sur le système concentrationnaire nazi. Mais au bout de quelques mois pour ne pas être dépassés par la propagande américaine ils mirent en avant la libération des camps d’Auschwitz et de Maïdanek. Avant leur fuite, à Auschwitz les Nazis firent sauter les fours crématoires et détruisirent la plupart des entrepôts. Mais dans ceux qui restaient les Soviétiques découvrirent les affaires personnelles des victimes, notamment plus de 800000 vêtements d’hommes et de femmes, plus de 7 tonnes de cheveux humains.

Les réserves des Nazis en guerre

4- Comment filmer l’indescriptible ?

Les premières images soviétiques furent tournées seulement le 7 février, soit dix jours après l’entrée de l’Armée rouge, la correspondance entre les cinéastes présents aux camps d’Auschwitz et le Studio Central des Films Documentaire (TsSDF) à Moscou montre qu’ils ont dû demander des moyens d’éclairage à Moscou pour pouvoir tourner à l’intérieur des baraquements.

Les nombreux témoins affirmaient tous le caractère indescriptible de la réalité des camps [Voir Annexe 2 Le témoignage de Primo Levi]. Pour les cinéastes en quête du moyen de révéler à l’opinion publique internationale la vérité sur les camps, l’image parut comme le moyen privilégié pour transmettre cette réalité que les mots ne pouvaient traduire.

Mais selon ces cinéastes, les photographies et films pris à la libération des camps n’étaient pas à la hauteur de la mission de témoignage de cette réalité atroce entraperçue qui leur était assignée - Ces rares photographies ne furent publiées que plusieurs années après la libération -.

Il faut bien prendre en compte ce qu’est le cahier des charges des actualités et documentaires soviétiques : faire un film pour une diffusion populaire, axé sur les émotions, et non pas seulement collecter des preuves.

Il y avait peu de survivants au moment de la libération d’Auschwitz. Le film tourné dans le camp de la mort insiste sur cette réalité en montrant des jumeaux juifs, le commentaire explique qu’ils n’ont survécu que parce qu’ils étaient réservés pour les expériences médicales du docteur Mengele et des médecins de la mort nazis.

Les cinéastes soviétiques ont filmé les entassements des vêtements des morts – parmi les rushes montés par Elizaveta Svilova, compagne de Dziga Vertov, un plan montre une pile de tales – châles de prière juifs –, écarté au montage. Le fait que les opérateurs aient osé filmer cette image démontrant la spécificité du sort des Juifs à Auschwitz est étonnant.

Ces images soviétiques permettent aujourd'hui de prendre en compte les positions de critiques américains comme Judith E. Doneson (The Holocaust in American Film, 2002) qui dénoncent la tendance apparue dans les années 1950 à « américaniser » la Shoah, c'est à dire des récits optimistes et des images montrant les civils du voisinage défilant devant les tas de cadavres pour leur faire prendre conscience de la réalité des camps. Cette « américanisation » a conduit à surestimer les sources anglophones qui étaient les moins précises sur les camps d’extermination surtout situés dans les zones libérées par l’Armée Rouge. En outre elle a conduit – de façon erronée- les négationnistes à étayer leur thèse de l’invention de la Shoah par des services secrets américains favorables à la création de l’Etat d’Israël.

L'Armée américaine oblige les civils allemands à découvrir les victimes des camps

Ce sont ces raisons, cette quête maladroite de la vérité à transmettre, qui incitèrent les photographes à demander aux déportés de composer tableaux et épisodes pour re-filmer une libération reconstituée. Ces images conceptualisées, pensées pour témoigner et accuser, hautement significatives, eurent la faveur de la presse par rapport aux clichés bruts saisis sur le vif, considérés comme trop peu explicites. Ces images recréées furent même montrées aux procès qui s’ouvrirent après-guerre et ensuite à Nuremberg.

A Auschwitz, la libération du camp donna lieu à une véritable mise en scène plusieurs jours après l’ouverture réelle l’après-midi du 27 janvier 1945.

La libération d'Auschwitz reconstituée par les cinéastes des armées soviétiques

Le commandant Alexander Vorontsov pendant la guerre et dans les années 1990

C’est le commandant Alexander Vorontsov qui a filmé cette libération dans les jours qui ont suivi, sous la forme d'une reconstitution avec des déportés : l'accueil des "libérateurs", les déportés derrière les grillages, les femmes dans une baraque. Des extraits sont utilisés par Alain Resnais dans Nuit et Brouillard.

Les cinéastes Soviétiques ne furent pas les seuls à utiliser ce procédé de mise en scène : le 7 mai 1945, à Mauthausen fut organisée pour les photographes américains une reconstitution de l’arrivée des soldats américains accueillis par des déportés en liesse. Des photographies « posées » furent réalisées par des photographes anglo-saxons comme Margaret Bourke-White à Buchenwald.

Même tournées plus tard, certaines scènes filmées à Auschwitz présentent de véritables victimes des nazis, des détenus apathiques et squelettiques derrière les barbelés, des enfants soulevant la manche de leur paletot pour montrer leur bras tatoué. Ces enfants n’avaient pas été gazés tout de suite car ils étaient gardés pour des expériences pseudo-médicales. On voit également l’intérieur des baraques et les réserves de souliers, valises, etc. Contrairement aux cadavres des fosses, l’origine juive des victimes n’est pas dissimulée car on voit des châles de prière, des objets religieux et des vêtements portant l’étoile jaune.

Dès la fin 1941 les soviétiques sont informés sur le sort des juifs en zone occupée mais ont du mal à trancher entre deux positions : soit évoquer le sort des Juifs au risque d’utiliser des critères raciaux qu’ils veulent combattre, soit ne pas en parler pour ne pas accréditer dans le peuple russe l’idée que les nazis « ne s’en prendraient qu’aux Communistes et aux Juifs » et donc limiter la mobilisation des Russes contre les Nazis.

Reconstitutions soviétiques de la libération des enfants et des femmes à Auschwitz

Mais pour les services cinématographiques soviétiques, tout cela ne paraît pas suffisamment évocateur de l’horreur des camps. À Belzec, Chelmno, Sobibor et Treblinka, aucun aspect du décor, ne permettait d’imaginer qu’1,8 million de personnes y sont mortes car les SS avaient détruit les dispositifs de mise à mort. À Auschwitz-Birkenau, les derniers crématoires furent détruits en décembre 1944. Le dispositif d’extermination du camp de Maïdanek et les montagnes d’effets personnels retrouvés là et à Auschwitz-Birkenau étaient les seules preuves visuelles de la mort industrielle. Aussi des scènes pédagogiques visant à expliquer les conditions de vie dans le camp furent tournées peu après la libération du camp, en outre un film de propagande montrant une libération aux allures épiques a été tourné plusieurs semaines après.

Pour ce film on demanda aux prisonniers - qui avaient déjà reçu les premiers soins - de remettre leurs tenues carcérales et on fit aussi appel à des habitants de la région. Sur le film, l’état apparent des prisonniers n’apparaît pas aussi dégradé que le disent les témoins - ceux qui restaient dans le camp au moment de son ouverture étaient des grands malades et des vieillards -.

Les cinéastes soviétiques ont donc procédé à des reconstitutions maladroites. L’une montre des détenus pleins d’énergie accueillant les soldats russes avec force vivats et hourras.

Recosntitution de la libération d'Auschwitz

L’autre scène montre des femmes âgées et relativement bien nourries installées sur les coyas (1) dans une baraque. Images reconstituées et fausses car dans la réalité d’Auschwitz les femmes âgées (comme les hommes de même génération) étaient envoyées directement à la chambre à gaz dès leur arrivée. Ces deux extraits ont été coupés au montage mais sont repris à l’exposition du Mémorial de la Shoah 2015 sur le cinéma d’URSS : « Filmer la guerre : les Soviétiques face à la Shoah ». Ces tournages «complémentaires» furent autorisés car les reportages militaires ne permettaient pas une mise en forme satisfaisante selon l’Office cinématographique central de Moscou. Les cinéastes ont fait appel à des Polonaises brièvement internées dans le camp à la suite de l'insurrection de Varsovie, afin de peupler les baraques vides et porter remède au retard des opérateurs lors de la libération, le manque de pellicule, l'absence d'éclairage...

http://www.youtube.com/watch?v=rcOqDyuzk9U

http://www.youtube.com/watch?v=caEmG0nZLw0

http://www.youtube.com/watch?v=uleRSq6Mhn8

- Coya, coja ou coïa : châlit, lits à trois étages, avec grabats pour 2 ou 3 personnes, sur des paillasses remplies de copeaux de bois et 2 couvertures usées jusqu’à la corde et jamais désinfectées. [De l’allemand Koje ou du polonais Koja, Schlafkoje – couchette dans un navire, lits superposés (en allemand standard Barackenpritsche.)]

Baraquements de femmes - reconstitution soviétique -

Aurélia Vertaldi dans le Figaro parle d’images ambiguës « très éloignées de la réalité: détenus bien portants en liesse, femmes des environs venant interpréter près de deux mois après, le rôle des recluses dans les baraques, ou - moins loin du réel - détenus de Maidanek posant derrière les barbelés. Mise en scène et reconstitutions des semaines après la libération des camps sont de mises. Plusieurs raisons peuvent être avancées: le manque de pellicule et d'éclairage pour filmer à Auschwitz contraint de différer les prises de vues et amène à faire rejouer certaines scènes. Mais l'intention est également de donner une vision valorisante de l'Armée rouge grâce à laquelle des vies ont été sauvées ».

La recherche d’une pédagogie de l’horreur et le photo-témoignage convergèrent dans une construction du réel et une« mise en situation » d’anciens déportés.

Dès janvier 1995, Gérard LEFORT dans Libération évoquait deux vertiges :

« Premier vertige: il s'agissait d'une reconstitution. En effet, pour les besoins de la propagande, il fallait que les vaillants troufions soient accueillis comme on accueille d'ordinaire les libérateurs dans les publicités pour la guerre: avec force accolades, sourires et bouquets de fleurs. Mais parce que, évidemment, ils ne tenaient pas debout et n'avaient plus la force musculaire d'extérioriser quoi que ce soit, les survivants d'Auschwitz furent remplacés par des figurants réquisitionnés dans la population polonaise environnant le camp. Il a donc fallu qu'ait lieu l'impensable: l'ébauche d'un casting (certains «acteurs» furent-ils récusés parce que trop gras?), le choix esthétique de filmer avec trois caméras, donc le choix de faire des plans (panoramiques, moyens, rapprochés) et, finalement, l'idée d'organiser un minimum de mise en scène: l'ont-ils refaite, et combien de fois, cette scène où l'on voit les portes d'Auschwitz s'ouvrir aux soldats soviétiques?

Deuxième vertige: les services de la propagande soviétique renoncèrent à diffuser ces images. Quand on sait de quelles impostures cette propagande était coutumière et de quels goulags l'URSS était elle-même capable, on se dit qu'il aura donc suffi qu'on les tourne pour que ces images fausses deviennent intolérables et, partant, instantanément auto-destructibles et irregardables. Découvertes aujourd'hui, accompagnées de leur mode d'emploi, ces images agissent en tout cas comme un formidable avertissement prémonitoire à l'adresse de tous les futurs Spielberg de la Shoah: sur l'Holocauste, il n'y a pas de fiction tenable qui ne soit pas aussitôt un film de propagande. »

Prisonniers derrière des barbelés à Auschwitz - Reconstitution soviétique.

Parmi ces documents mis en scène, une photographie de prisonniers derrière des barbelés, l’air hagard et inquiet, attendant le libérateur, est devenue emblématique ; le commentaire du film qui l’accompagne la présente comme une scène filmée à l’arrivée dans le camp, alors qu’à l’évidence, elle a été réalisée après. Sur cette photographie, la neige a disparu, pansements et vêtements, couvertures, indiquent que des premiers soins ont été donnés.

Cette image fabriquée fut reproduite, retravaillée, stylisée, traitée comme un instrument d’histoire et de mémoire parlant de lui-même, qui fixerait sur la pellicule l’instant précédant l’ouverture du camp, moment clé de la victoire sur la barbarie nazie. Mais on le sait aujourd'hui cette photographie n’avait rien de cette instantanéité qu’elle devait évoquer. Et malgré tout ce cliché est devenu une des « icônes » de la Shoah comme le montre la une du Nouvel Observateur en 2005 pour le 60ème anniversaire de l’ouverture du camp d’Auschwitz.

La une du Nouvel Observateur en 2005 pour le 60ème anniversaire de l’ouverture du camp d’Auschwitz..

L’historienne Marie-Anne Matard Bonucci, dans la revue Le Temps des médias 2005/2, évoquait « les usages de la photographie par les médias dans la construction de la mémoire de la Shoah », « dans la presse ou les brochures et livres témoins publiés dans l’après-guerre, les photographies de camps de la mort furent probablement à l’origine d’une prise de conscience « émotionnelle » sur ce qu’avait pu être l’univers concentrationnaire. Elles contribuèrent davantage à sensibiliser et à dénoncer qu’à instruire véritablement le dossier de la déportation et de la Shoah ».

Il apparaît aujourd'hui préjudiciable que plusieurs photographies, copies d’écran du film soviétique reconstituant la libération d’Auschwitz, soient devenues emblématiques de la mémoire de la Shoah. Elles peuvent conduire à un sentiment de trucage de la mémoire qui vient renforcer les arguments d’un négationnisme pourtant sans fondement.

Dans la presse d’après-guerre, pour presque tous les journalistes français, les photographies de camps apparaissent interchangeables. Cet anonymat des photos est accru par le fait que l’auteur et les droits ne sont presque jamais donnés. Ainsi, les photos ont pour but d’uniformiser l’info sur les camps au lieu de la singulariser et deviennent des sortes d’icônes représentatives de la barbarie nazie. En 1946, lorsque l’Office français d’édition publia l’ouvrage Camps de concentration - tiré à des milliers d’exemplaires - à partir d’une centaine d’interviews et de dizaines de documents sur la déportation ; il comportait en appendice environ 60 photographies qui n’avaient aucune précision de lieux ni légendes explicatives. On se contentait de présenter l’horreur « en bloc ».

Ainsi apparaît-il que les images des camps d'extermination qui nous viennent en mémoire, concernent en fait des camps de concentration : le génocide est presque sans image. C'est pourquoi Claude Lanzmann avait en 1984 refusé d'utiliser les images d'archives et fait, dans son film Shoah, le choix politique et esthétique de montrer ce qu'étaient les camps au moment du tournage et de donner la parole aux témoins de l’époque.

L'œuvre de Claude Lanzmann (réalisée entre 1976 et 1985) est emblématique, par son titre même (« Shoah » est un mot hébreu qui signifie désastre, catastrophe, désolation), de la volonté de mettre en évidence la spécificité irréductible du génocide juif et du réveil de la mémoire juive du génocide. Pour représenter l'irreprésentable, Lanzmann renonce à utiliser des documents d'archives parfois contestables, il filme les camps tels qu’ils ont été conservés en 1986, il interroge à l'époque actuelle les témoins survivants de tous bords, des anciens déportés, des nazis ou des collaborateurs, avant leur disparition. Ce film qui dure 9 heures présente l'horreur de la Shoah par la force des témoignages et du récit des événements dans les lieux mêmes où ils se sont déroulés. « Shoah est un film qui traite du témoignage [...]. La nécessité du témoignage qu'il affirme dérive en réalité, tout à fait singulièrement, de l'impossibilité de témoignage que le film dramatise en même temps. [...] Dans sa prise en charge de l'Holocauste en tant qu'événement-sans-témoin, … le témoignage achoppe sur l'impossibilité de raconter, et en même temps nous dit cette impossibilité. » ( S. Felman, dans Au sujet de Shoah, Belin, 1990.)

Oskar Gröning en 1942 et en 2014 (Co) Bild Zeitung

Le témoignage d’un des derniers gardiens d’Auschwitz le démontre, il ne songe pas à nier l’existence de la Shoah, plus encore l’ancien SS Oskar Gröning dénonce les tromperies des négationnistes.

Le Paris-Match N° 3317 du 28 janvier 2015 publiait un article d’Anne Vidalie sur « Oskar Gröning, accusé et témoin.»[Voir Annexe 1] A 93 ans, cet ancien garde SS d'Auschwitz va être jugé par l'Allemagne pour complicité dans le génocide. L'ex-sergent SS avait déjà eu par deux fois affaire à la police ; en janvier 1978, dans le cadre de l'enquête lancée contre lui et 61 anciens membres du service de gestion des avoirs des prisonniers d’Auschwitz. Mais les poursuites sont abandonnées en mars 1985. En novembre 1984, il est de nouveau entendu, comme témoin cette fois, à l'occasion des poursuites engagées contre l'un de ses anciens compagnons d'armes, Martin Gottfried Weiss, sergent SS accusé du meurtre de cinq prisonniers. A chaque fois Oskar Gröning raconte en détail la collecte des maigres biens des déportés et l'organisation précise du bureau des devises, il ne cache rien, ni de son rôle, ni de son parcours au sein de la SS. Il pensait en être quitte avec l'Histoire, mais celle-ci le rattrape en 1985, à l'occasion de l'assemblée annuelle de son club philatéliste, ce passionné de timbres discute politique avec un autre collectionneur. Celui-ci s'insurge : « C'est incroyable qu'il soit aujourd'hui interdit, sous peine de poursuites pénales, de mettre en doute l'Holocauste, alors qu'il n'a jamais eu lieu ! »

Gröning est sidéré. Il se procure un livre recommandé par son interlocuteur, « Le Mensonge d'Auschwitz » - Ouvrage du négationniste et ancien SS Thies Christophersen- , qu'il lui envoie dûment annoté. « J'ai tout vu, affirme- t-il en substance. Comment les juifs ont été poussés vers les chambres à gaz. Comment leurs corps ont été jetés dans les fours crématoires. J'y étais. » Six mois plus tard, ses commentaires sont publiés dans le courrier des lecteurs du journal néonazi La Paysannerie. On l'appelle, on lui écrit pour lui marteler qu'il se trompe, qu'on n'a pas exterminé un million de juifs à Auschwitz.

Fraîchement retraité, Gröning rédige un témoignage de 87 pages. Son histoire devient publique, c’est celle d'un fervent nazi qui a répudié ses convictions d'hier pour épouser les valeurs de la République fédérale, d'un Allemand ordinaire, qui hanté par ses souvenirs cherche la rédemption. Employé au bureau des devises, Oskar a été aussi chargé à l'arrivée des convois de surveiller les bagages abandonnés par les déportés. La première fois, une scène l'horrifie : un soldat SS empoigne par les pieds un bébé abandonné au milieu du capharnaüm et lui fracasse la tête contre la paroi métallique d'un camion. Le lendemain, Gröning demande son transfert. En vain. 40 ans plus tard Oskar Gröning, hanté par son passé s'est mis à parler, à raconter, à expliquer, à s'interroger, aussi, sur sa part de culpabilité. Voit-il son futur procès comme une dernière possibilité d'exprimer ses regrets ? Comme une chance de trouver, enfin, la paix?

En tout cas ce témoignage d’un garde d’Auschwitz remettant en cause les positions négationnistes est d’un grand poids dans la balance de l’histoire de la Shoah.

Pour essayer de conclure :

Ecoutons l’historienne Valérie Pozner, chercheuse au CNRS, spécialiste de l’histoire du cinéma russe et soviétique, qui a participé à l’exposition 2015 du Mémorial de la Shoah à Paris : « Nous avons voulu établir l’importance de ces images oubliées, les contextualiser, en montrer la complexité. … On reproche aux Soviétiques d’avoir mis en scène des plans à Auschwitz, mais on oublie de dire que ces plans n’ont jamais été montés. On oublie aussi de rappeler que les Américains ont également fait de la reconstitution, notamment à Mauthausen. De même, on ne peut nier… l’authenticité de la plupart de ces documents. La vérité est que l’ensemble de ces images constitue une trace irréfutable et sans équivalent de ce que fut la Shoah à l’Est. »

Ces images ont aujourd'hui, dans un contexte de renaissance des violences antisémites, à nous parler. Et d'abord parce que les nazis ont voulu les détruire et qu’elles n’existent qu’en nombre limité. Dès les débuts de l'extermination ils mirent en œuvre des moyens conséquents pour en faire disparaître les traces. Ils le firent avant même que le risque de la défaite se profile, comme s'ils avaient eu peur du regard du monde et des réactions qu'elles étaient susceptibles de provoquer. (Voir les oppositions au programme T4 =

http://hgsavinagiac.com/article-reecrire-l-histoire-euthanasie-mort-misericordieuse-ou-mort-douce-bernard-kouchner-a-la-124066011.html )

Il apparaît que les bourreaux nazis qui s’ingéniaient à détruire la dignité humaine des Juifs, même à l’apogée de leur puissance, craignaient les sursauts de la conscience humaine, de l'universalisme des droits de l’homme au réveil prévisible.

Roman Karmen filme des survivants de Maidanek en août 1944 © RGAKFD

ANNEXES :

ANNEXE 1 : Oskar Gröning, accusé et témoin

A 93 ans, cet ancien garde SS d'Auschwitz va être jugé par l'Allemagne pour complicité dans le génocide. Histoire d'un auxiliaire de la Solution finale qui, hanté par son passé, s'est décidé à le raconter. Par Anne Vidalie Paris-Match N° 3317 / 28 janvier 2015

Oskar Gröning entrera peut-être dans les livres d'histoire. Au chapitre consacré aux horreurs d’Auschwitz figurera la photo d'un grand blond à lunettes, sanglé dans son impeccable uniforme vert-de-gris, calot à tête de mort incliné sur l'oreille droite. « Le dernier soldat SS jugé par l’Allemagne soixante-dix ans après la guerre », indiquera la légende. Dans quelques mois, l'ancien sergent, âgé de 93 ans aujourd'hui, affrontera les juges de la cour d'assises de Lüneburg, en Basse-Saxe. L'acte d'accusation dressé contre ce vieillard au corps usé glace le sang : Oskar Gröning, né le 10 juin 1921, est soupçonné de complicité dans l'assassinat des 300000 juifs hongrois jetés dans les chambres à gaz dAuschwitz au cours de l'« Opération Hongrie », entre mai et juillet 1944.

Le nonagénaire, veuf depuis quelques années, coulait des jours tranquilles à Schneverdingen, dans le parc naturel de la Lüneburger Heide, vaste lande bucolique, piquetée de genévriers et de bouleaux. Le 3 septembre 2013, il a compris que cette paisible retraite touchait à sa fin. Ce jour-là, l'Office central pour l'élucidation des crimes du national-socialisme annonce urbi et orbi avoir transmis à la justice les dossiers de 30 gardes présumés du camp d'extermination dAuschwitz. 30 hommes et femmes, âgés de 87 à 97 ans. Les derniers survivants des 9500 soldats et auxiliaires SS qui, selon l'Institut polonais de la mémoire nationale, ont officié à l'ombre des fours crématoires. Le sergent Gröning est l'un d'eux. D'octobre 1942 à octobre 1944,il a comptabilisé les devises étrangères soustraites aux déportés acheminés des quatre coins de l'Europe. Il a monté la garde sur le quai à l'arrivée des convois, également.

L'ex-sergent SS pensait en avoir fini avec la justice des hommes. Deux fois déjà, il a eu affaire à la police. En janvier 1978, les enquêteurs l'interrogent dans le cadre de l'enquête lancée contre lui et 61 anciens membres du service de gestion des avoirs des prisonniers d’Auschwitz. Mais les poursuites sont abandonnées en mars 1985. En novembre 1984, il est de nouveau entendu, comme témoin cette fois, à l'occasion des poursuites engagées contre l'un de ses anciens compagnons d'armes, Martin Gottfried Weiss, ex-sergent SS accusé du meurtre de cinq prisonniers. Aux uns et aux autres, Oskar Gröning raconte en détail la collecte des maigres biens des déportés et l'organisation millimétrée du bureau des devises. Il ne leur cache rien. Ni de son rôle ni de son parcours au sein de la SS. « Intérieurement, je n'approuvais pas les mesures d'extermination, alors même que je n'étais pas directement partie prenante », tient-il à préciser en 1978.

« J'ai tout vu, affirme-t-il en substance. J'y étais. »

Le retraité de Basse-Saxe pensait être quitte avec l'Histoire, aussi. En 1985, à l'occasion de l'assemblée annuelle de son club philatéliste, ce passionné de timbres discute politique avec un autre collectionneur. Celui-ci s'insurge :

« C'est incroyable qu'il soit aujourd'hui interdit, sous peine de poursuites pénales, de mettre en doute l'Holocauste, alors qu'il n'a jamais eu lieu ! » Gröning est sidéré. Il se procure un livre recommandé par son interlocuteur, « Le Mensonge d'Auschwitz » - Ouvrage du négationniste et ancien SS Thies Christophersen.- , qu'il lui envoie dûment annoté. « J'ai tout vu, affirme- t-il en substance. Comment les juifs ont été poussés vers les chambres à gaz. Comment leurs corps ont été jetés dans les fours crématoires. J'y étais. » Six mois plus tard, ses commentaires sont publiés dans le courrier des lecteurs du journal néonazi La Paysannerie. On l'appelle, on lui écrit pour lui marteler qu'il se trompe, qu'on n'a pas exterminé 1 million de juifs à Auschwitz.

Fraîchement retraité, Gröning décide de raconter à ses deux fils, Gerhard et Wolfgang, tout ce qu'il ne leur a jamais dit - la guerre, son engagement dans la SS. Auschwitz -. Pour eux, il rédige un témoignage de 87 pages. Gerhard, l'aîné, avocat à Hambourg, ne bronche pas- Wolfgang, le cadet, philologue, griffonne quelques interrogations dans la marge. Leur père reprend sa machine à écrire pour tenter de répondre. Il distribue cette nouvelle version à ses proches, à ses amis. Pourtant, nul ne lui pose de questions, ne lui demande des explications. Alors, en 2003, Oskar Gröning accepte de rencontrer une équipe de la BBC, la chaîne télévisée britannique, qui tourne un documentaire ; Auschwitz.. Les nazis et la « solution finale », documentaire diffusé en 2005. L'auteur, Laurence Rees, en a tiré un livre passionnant qui porte le même titre (Le Livre de poche). - Son histoire, désormais, sera publique. L'histoire d'un fervent nazi qui a répudié ses convictions d'hier pour épouser les valeurs de la République fédérale, d'un Allemand ordinaire, taraudé par ses souvenirs, qui cherche la rédemption.

Dans la famille Gröning, on est ultra-nationaliste de père en fils. Le grand-père a servi dans un bataillon d'élite du duché de Brunswick. Après l'amère défaite allemande de 1918, le père, Bruno, ouvrier qualifié du textile, a re-joint les rangs du Stahlheim (Casque d'acier), une organisation paramilitaire d'anciens combattants. Le petit Oskar et son frère aîné, Gerhard, orphelins de mère, entrent dans le mouvement de jeunesse du Stahlheim, puis dans les Jeunesses hitlériennes. Ils apprennent vite à haïr le traité de Versailles et les réparations exigées de l’Allemagne, la république de Weimar et la démocratie. Les juifs, aussi, dont on leur explique qu'ils sont coupables de la débâcle de l'Empire. Pourtant, à Nienburg, entre Brême et Hanovre, la maison des Gröning jouxte la quincaillerie d'une famille juive, les Selig. Oskar adore jouer aux billes avec leur fille, Anne.

Dans les Waffen SS, le jeune Oskar choisit le travail de bureau...

Quand la guerre éclate, le jeune homme est apprenti à la Caisse d'épargne de Nienburg et membre du parti nazi depuis deux jours. Galvanisé par les premières victoires, il veut rejoindre le corps d'élite des Waffen-SS, dont il admire tant l'uniforme noir et la fidélité absolue au Führer. D'abord versé dans les troupes motocyclistes de la division Das Reich. il est rapidement transféré dans l'administration comme comptable. Oskar préfère le travail de bureau. A l'automne 1942, il reçoit une nouvelle affectation. Une mission difficile et ultrasecrète dont dépend la victoire du peuple allemand, lui assure-on. On lui rappelle la devise des SS, gravée sur la boucle de son ceinturon : « Mon honneur s'appelle fidélité. »

Un soir d'octobre, Gröning débarque à Auschwitz. L'ordinaire y semble meilleur qu'ailleurs. De jolies couettes à carreaux agrémentent la literie des soldats. Ses nouveaux camarades partagent avec lui sardines à l'huile, lard, vodka et rhum. Il a rejoint, lui disent-ils, « un camp de concentration d'un type particulier ». Il comprend vite pourquoi :

« Ce fut un choc, confiera- t-il aux journalistes de la BBC. Sur le coup, ça ne passait pas. Mais vous ne devez pas perdre de vue que nous nous étions convaincus, par notre vision du monde, de l'existence d'une grande conspiration juive contre nous. [...] Il fallait éviter que les juifs nous plongent dans la misère. » Par tous les moyens, y compris en exterminant hommes, femmes et enfants.

Employé au bureau des devises, Oskar est chargé quelques semaines plus tard de remplir une tâche supplémentaire : à l'arrivée des convois, il doit surveiller les bagages abandonnés par les déportés. La première fois, il assiste à une scène qui l'horrifie : un soldat SS empoigne par les pieds un bébé abandonné au milieu du capharnaüm et lui fracasse la tête contre la paroi métallique d'un camion. Le lendemain, Gröning demande son transfert. En vain. Les « excès » dont il a été témoin, lui explique son supérieur, ne sont qu'une intolérable « exception ». Le jeune SS renouvellera sa requête après s'être risqué dans les parages des chambres à gaz, une nuit où il était de service, et avoir observé fugitivement la crémation de corps entassés dans une fosse. Mais on ne quitte pas Auschwitz si facilement.

Son frère, Gerhard, sous-officier de la Wehrmacht, est tué à Stalingrad en novembre 1942. Quelques mois plus tard, Oskar épouse la fiancée de celui-ci, Irmgard, responsable locale de la Ligue des jeunes filles allemandes, la branche féminine des Jeunesses hitlériennes. Les jeunes mariés baptiseront leur premier-né Gerhard.

Gröning s'installe dans la routine d’Auschwitz. Tout à son travail, il évite de regarder ce qu'il ne veut pas voir. Au fond, la vie est plutôt agréable dans le camp principal, qui abrite l'administration. Promu brigadier, puis sergent, il se fait des amis, fréquente le cinéma, le théâtre et le club de sport. Il donne toute satisfaction, comme en témoigne l'attestation qui lui est délivrée à son départ, en octobre 1944. Son caractère est jugé « sain », ses convictions «solides».

En Angleterre, le prisonnier mène une existence « très confortable ».

Le sergent Gröning rejoint une unité SS qui combat les Alliés dans les Ardennes. Le 10 juin 1945, le jour de son 24e anniversaire, il est fait prisonnier par les Anglais près de la frontière danoise. D'abord interné dans un ancien camp de concentration, il est condamné aux travaux forcés et transféré en Angleterre l'année suivante. Il mène, de son propre aveu, une existence « très confortable ». Il est bien nourri, gagne un peu d'argent et chante dans une chorale. Avec celle-ci, il part en tournée dans les Midlands et en Ecosse où les spectateurs accueillent les Allemands à bras ouverts, se disputant pour leur offrir gîte et couvert.

Libéré en 1948, il retrouve son épouse, Irmgard, et sa ville natale de Nienburg. Son appartenance à la SS lui interdisant une carrière bancaire, il se fait embaucher comme gestionnaire des salaires dans la verrerie locale. Employé zélé, il y fera toute sa carrière, grimpant les échelons jusqu'à celui de directeur du personnel. Citoyen modèle, il est aussi juge bénévole auprès du tribunal du travail. L'été, la famille passe ses vacances à Usedom, une île de la mer Baltique que l'Allemagne et la Pologne se partagent depuis 1945. Les Gröning ne parlent pas du procès d’Adolf Eichmannje, le logisticien de la Shoah, à Jérusalem en 1961, ni des membres du personnel d'Auschwitz jugés à Francfort entre 1963 et 1981. Ils ne regardent pas Holocaust, la série diffusée en 1978 qui bouleverse l'Allemagne.

Oskar Gröning a fini par comprendre que son passé ne cesserait de le hanter. Alors, il s'est mis à parler, à raconter, à expliquer, à s'interroger, aussi, sur sa part de culpabilité. Voit-il son futur procès comme une dernière possibilité d'exprimer ses regrets ? Comme une chance de trouver, enfin, la paix? Ou bien comme une injustice faite à un homme qui a su sortir du silence avant qu'il ne soit trop tard ? Ni lui ni son avocat n'ont accepté de répondre à L'Express.

John Demjanjuk, ancien gardien ukrainien au camp d'extermination de Sobibor- Co Reuters

Annexe 1 bis : UNE JUSTICE ALLEMANDE TARDIVE Paris-Match N° 3317 / 28 janvier 2015

Un principe simple a longtemps été appliqué par la justice allemande : les tribunaux ne jugeaient que les criminels nazis dont la participation directe à un meurtre pouvait être prouvée. En 2011, la cour d'assises de Munich bouleverse cette jurisprudence. Elle condamne John Demjanjuk, ancien gardien ukrainien au camp d'extermination de Sobibor, à cinq ans de prison pour complicité dans l'assassinat de 27 900 juifs. Même les plus petits rouages étaient indispensables au bon fonctionnement de la machine à tuer, estiment les magistrats. Les comptables comme les sentinelles, les cuisiniers comme les opérateurs des chambres à gaz. Cela tombe bien. Près de soixante-dix ans après la fin de la guerre, les grands criminels, ceux que l'Allemagne n'a pas pu, pas voulu, condamner - ou si légèrement - ne sont plus de ce monde.

Restent ceux que leur jeune âge cantonnait aux fonctions subalternes. « Les juger remplit une fonction de catharsis pour la société d'outre-Rhin, estime le chasseur de nazis Serge Klarsfeld. Personnellement, je suis opposé à ces procès intentés aux petits comparses, d'autant qu'ils ont plus de 90 ans aujourd'hui... »

Saisie par Demjanjuk, la Cour constitutionnelle fédérale n'a pas eu le temps de se prononcer sur ce chamboulement juridique car l'intéressé est mort avant qu'elle ne rende sa décision. Une condamnation d'Oskar Gröning pourrait lui offrir une nouvelle occasion de trancher...

ANNEXE 2 : Le témoignage de Primo Levi dans « Si c’est un homme».

En 1947, Primo Levi, écrivait dans sa préface de l'ouvrage-témoignage Si c'est un homme "J'ai eu de la chance de n'être déporté à Auschwitz qu'en 1944, alors que le gouvernement allemand, en raison de la pénurie croissante de main-d'oeuvre, avait déjà décidé d'allonger la moyenne de vie des prisonniers à éliminer ; améliorant sensiblement leurs conditions de vie et suspendant provisoirement les exécutions arbitraires individuelles.

Aussi, en fait de détails atroces, mon livre n'ajoutera-t-il rien à ce que les lecteurs du monde entier savent déjà sur l'inquiétante question des camps d'extermination. Je ne l'ai pas écrit dans le but d'avancer de nouveaux chefs d'accusation, mais plutôt pour fournir des documents à une étude dépassionnée de certains aspects de l'âme humaine. Beaucoup d'entre nous, individus ou peuples, sont à la merci de cette idée, consciente ou inconsciente, que «l'étranger, c'est l'ennemi». Le plus souvent, cette conviction sommeille dans les esprits, comme une infection latente ; elle ne se manifeste que par des actes isolés, sans liens entre eux, elle ne fonde pas un système. Mais lorsque cela se produit, lorsque le dogme informulé est promu au rang de prémisse majeure d'un syllogisme, alors, au bout de la chaîne logique, il y a le Lager ; c'est-à-dire le produit d'une conception du monde poussée à ses plus extrêmes conséquences avec une cohérence rigoureuse ; tant que la conception a cours, les conséquences nous menacent. Puisse l'histoire des camps d'extermination retentir pour tous comme un sinistre signal d'alarme".

Malade, épuisé par un an d'internement, il assiste à la fuite des SS, qui abandonnent le camp d'Auschwitz dès les premiers bombardements et redoutent l'avance des troupes soviétiques. Il écrit :

« -Vous ne savez pas ? leur dis-je, demain on évacue le camp. Ils m'accablèrent de questions:

- Où ça ? A pied ?... Même les malades ? Mêmes ceux qui ne peuvent pas marcher ?

Ils savaient que j'étais un ancien du camp et que je comprenais l'allemand, et ils en concluaient que j'en savais là-dessus beaucoup plus que je ne voulais l'admettre. Je ne savais rien d'autre ; je le leur dis, mais ils n'en continuèrent pas moins à me questionner. Quelle barbe ! Mais c'est qu'ils venaient d'arriver au Lager, ils n'avaient pas encore appris qu'au Lager on ne pose pas de questions. Dans l'après-midi, le médecin grec vint nous rendre visite. Il annonça que même parmi les malades, tous ceux qui étaient en état de marcher recevraient des souliers et des vêtements, et partiraient le lendemain avec les bien-portants pour une marche de vingt kilomètres. Les autres resteraient au K.B., confiés à un personnel d'assistance choisi parmi les malades les moins gravement atteints. Le médecin manifestait une hilarité insolite, il avait l'air ivre. Je le connaissais, c'était un homme cultivé, intelligent, égoïste et calculateur. Il ajouta qu'on distribuerait à tout le monde, sans distinction, une triple ration de pain, ce qui mit en joie les malades. Quelques uns voulurent savoir ce qu'on allait faire de nous. Il répondit que probablement les Allemands nous abandonneraient à nous-mêmes : non, il ne pensait pas qu'ils nous tueraient. Il ne faisait pas grand effort pour cacher qu'il pensait le contraire, sa gaieté même était significative.

Il était déjà équipé pour la marche ; dès qu'il fut sorti, les deux jeunes Hongrois se mirent à parler entre eux avec animation. Leur période de convalescence était presque achevée, mais ils étaient encore très faibles. On voyait qu'ils avaient peur de rester avec les malades et qu'ils projetaient de partir avec les autres. Il ne s'agissait pas d'un raisonnement de leur part : moi aussi, probablement, si je ne m'étais pas senti aussi faible, j'aurai obéi à l'instinct grégaire ; la terreur est éminemment contagieuse, et l'individu terrorisé cherche avant tout à fuir.

A travers les murs de la baraque, on percevait dans le camp une agitation insolite. l'un des deux Hongrois se leva, sortit et revint une demi-heure après avec un chargement de nippes immondes, qu'il avait dû récupérer au magasin des effets destinés à la désinfection. Imité de son compagnon, il s'habilla fébrilement, enfilant ces loques les unes sur les autres. On voyait qu'ils avaient hâte de se trouver devant le fait accompli, avant que la peur ne les fit reculer.

Ils étaient fous de s'imaginer qu'ils allaient pouvoir marcher, ne fût-ce qu'une heure, faibles comme ils étaient, et qui plus est dans la neige, avec ces souliers percés trouvés au dernier moment. J'essayai de le leur faire comprendre, mais ils me regardèrent sans répondre. Ils avaient des yeux de bête traquée. L'espace d'un court instant, l'idée m'effleura qu'ils pouvaient bien avoir raison. Ils sortirent par la fenêtre avec des gestes embarrassés, et je les vis, paquets informes, s'éloigner dans la nuit d'un pas mal assuré. Ils ne sont pas revenus ; j'ai su beaucoup plus tard que, ne pouvant plus suivre, ils avaient été abattus par les SS au bout des premières heures de route. [...]

Finalement, ce fut le tour d'Alberto, venu me dire au revoir par la fenêtre, au mépris de l'interdiction. Nous étions devenus des inséparables : « les deux Italiens», comme nous appelaient nos camarades étrangers qui, le plus souvent, confondaient nos prénoms. Depuis six mois nous partagions la même couchette et chaque gramme d'extra «organisé» par nos soins ; mais Alberto avait eu la scarlatine quand il était enfant, et moi je n'avais pu le contaminer. Il partit donc, et je restai. Nous nous dîmes au revoir en peu de mots : nous nous étions déjà dit tant de fois tout ce que nous avions à nous dire... Nous ne pensions pas rester séparés bien longtemps. Il avait trouvé de gros souliers de cuir, en assez bon état : il était de ceux qui trouvent immédiatement tout ce dont ils ont besoin. Lui aussi était joyeux et confiant, comme tous ceux qui partaient. Et c'était compréhensible : on s'attendait à quelque chose de grand et de nouveau ; on sentait finalement autour de soi une force qui n'était pas celle de l'Allemagne, on sentait matériellement craquer de toutes parts ce monde maudit qui avait été le nôtre. Ou du moins tel était le sentiment des bien-portants qui, malgré la fatigue et la faim, étaient encore capables de se mouvoir ; mais il est indéniable qu'un homme épuisé, nu ou sans chaussures, pense et sent différemment : et ce qui dominait alors dans nos esprits, c'était la sensation paralysante d'être totalement vulnérables et à la merci du destin.

Tous les hommes valides (à l'exception de quelques individus bien conseillés qui, au dernier moment, s'étaient déshabillés et glissés dans les couchettes d'infirmerie) partirent dans la nuit du 17 janvier 1945. Vingt mille hommes environ, provenant de différents camps. Presque tous disparurent durant la marche d'évacuation : Alberto est de ceux-là. Quelqu'un écrira peut-être un jour leur histoire.

Nous restâmes donc sur nos grabats, seuls avec nos maladies et notre apathie plus forte que la peur. Dans tout le K.B., nous étions peut-être huit cents. Dans notre chambre, nous n'étions plus que onze, installés chacun dans une couchette, sauf Charles et Arthur qui dormaient ensemble. Au moment où la grande machine du Lager s'éteignait définitivement, commençaient pour nous dix jours hors du monde et hors du temps. »

Source : Si c'est un homme. Primo Levi. Presses Pocket. 1988.

ANNEXE 3 : Les « marches de la mort »

Quelques 58 000 détenus du complexe concentrationnaire d'Auschwitz furent évacués par les nazis ; les autres, environ 7000 personnes, furent libérées par les troupes soviétiques le 27 janvier. A partir de ce moment, et suivant ce qui fut sans doute une directive orale de Hitler, les détenus juifs et non juifs des camps qui étaient sur le point d'être libérés furent acheminés vers la zone toujours contrôlée par les nazis, qui se réduisait de jour en jour.

L'idée était que les ennemis du Reich ne devaient pas tomber vivants aux mains des Alliés. Officiellement, il y avait environ 714 000 prisonniers, hommes et femmes, dans les camps nazis en janvier 1945, mais le nombre réel était sans doute proche d'un million. On estime qu'environ 40% d'entre eux étaient juifs, mais on ne possède aucune source documentaire fiable. Les détenus furent convoyés à pied ou en wagons à bestiaux ouverts, avec peu, voire pas, d'eau ni de nourriture, en plein hiver. Ils furent nombreux à succomber ainsi. Ceux qui avaient du mal à suivre la cadence de la marche étaient abattus. Les itinéraires étaient prolongés artificiellement pour qu'un maximum de détenus meurent en route. Les Juifs étaient encore plus maltraités que les autres. On estime que 40 % à 60% de Juifs périrent. Des conditions de plus en plus chaotiques, l'absence de directives précises, firent que les commandants sur le terrain étaient les maîtres absolus du destin de tous.

Les détenus qui parvenaient enfin aux camps qui étaient encore sous contrôle nazi furent entassés dans des baraquements déjà surpeuplés ; les réserves d'eau et de nourriture s'épuisant, la famine et les épidémies firent des ravages. Le cauchemar ultime, pour cette époque, fut celui que vécurent les détenus de Bergen-Belsen, que l'Armée britannique, libéra le 14 avril 1945. Il est impossible d'affirmer que c'était là un prolongement programmé de la "Solution finale", mais le désir de voir survivre aussi peu de Juifs que possible fait de ces derniers mois un épisode du génocide juif. »

Source : Yehuda Bauer. "Le livre noir de l'humanité". Encyclopédie mondiale des génocides. Éditions Privat. 2001.

Le cinéaste soviétique Roman Karmen

ANNEXE 4 : LA LIBÉRATION D'AUSCHWITZ VUE PAR UN OFFICIER SOVIÉTIQUE, LE GENERAL PETRENKO.

Commandant de la 107e division d'artillerie, j'ai entendu parler de ce camp pour la première fois au téléphone, le 26 janvier, alors que je dirigeais les combats pour libérer Neuberun. J'avais été appelé par le commandant du 106e corps d'artillerie, le général P.F Ilinyk, pour m'annoncer que les 100e et 322e divisions, en combattant pour libérer Monowica et Zarki, avaient établi qu'il s'agissait de parties d'un grand camp de concentration hitlérien dont le centre se trouvait à Auschwitz. Le commandant du corps m'a prévenu que nous allions non seulement devoir prendre Neuberun le plus vite possible, mais également tout faire pour empêcher l'adversaire de partir vers Auschwitz. Il a ordonné qu'après la prise de Neuberun, ma 107e division et la 148e division de fusiliers voisine continuent énergiquement leur offensive le long de la rive gauche de la Vistule, en menaçant par l'arrière la garnison adverse d'Auschwitz.

Les hitlériens ont résisté avec la dernière énergie. Nos pertes -les hommes morts- se montèrent à 180 personnes. La ville fut totalement libérée le 28 janvier et notre division se prépara à traverser la Vistule. Il y avait environ un kilomètre et demi jusqu'à Auschwitz, qui se trouvait sur la rive droite. Le général F. Krasavine, le commandant de la 100e division qui avait pris Auschwitz la veille, m'a appelé et m'a demandé de venir. J'ai prévenu mon adjoint et le chef d'état-major que je devais m'éloigner pour une heure et demie - deux heures et je suis parti pour Auschwitz. Il y avait en ville l'un des régiments de la division de Krasavine mais, lui, je ne l'ai pas vu.

Les nazis ont emmené le 18 janvier tous ceux qui pouvaient marcher et ont abandonné les malades et les faibles. Nous avons su que le nombre de prisonniers dépassait 10 000. Ceux qui pouvaient marcher – ils étaient peu nombreux – ont pris la fuite quand notre armée s’est approchée du camp. Nos troupes ont dirigé dans le camp les unités sanitaires des 108ème, 322ème et 107ème (la mienne) divisions. Les bataillons sanitaires de ces trois divisions ont déployé des bains, selon un ordre dans l’armée. L’alimentation était organisée également par ces divisions, avec des cuisines de campagne.

On m'a amené sur le territoire du camp. Il tombait une légère neige, qui fondait immédiatement. Je me souviens que je portais un demi-manteau ouvert. Il commençait à faire sombre, mais nos soldats ont trouvé un appareil et on fait de la lumière. Des détenus émaciés, en vêtements rayés, s'approchaient de nous et nous parlaient dans différentes langues. Même si j'avais vu bien des fois des hommes mourir au front, j'ai été frappé par ces prisonniers transformés par la cruauté jamais vue des nazis en véritables squelettes vivants.

J'avais bien lu des tracts sur le traitement des Juifs par les nazis, mais on n'y disait rien de l'extermination des enfants, des femmes et des vieillards. Ce n'est qu'à Auschwitz que j'ai appris le destin des Juifs d'Europe. C'était le 29 janvier 1945. J'ai été accueilli par le chef d'état-major du régiment, le colonel Degtiariov. Il m'a annoncé que la veille, on avait enterré soixante-dix-huit de nos morts, soldats et officiers.

Les déportés se déplaçaient sur le territoire du camp en combinaison à rayures. Deux d'entre eux se sont arrêtés, se sont mis à sourire et à battre des mains en regardant mon étoile de héros de l'Union soviétique. «Alors vous êtes heureux d'être enfin libres ? où allez-vous ? Qui êtes-vous ? » leur demandai-je. Ils venaient de Belgique. J'ai noté leurs noms. Je me souviens également de deux femmes. Elle se sont approchées de moi, m'ont embrassé. Ces gens pouvaient encore sourire, mais il y en avait qui ne pouvaient plus que tenir debout en silence : des squelettes vivants, pas des hommes. A Auschwitz, on m'a montré la baraque des femmes, séparée des autres. Sur le sol, il y avait du sang, des excréments, des cadavres : un terrible tableau. Il était impossible d'y rester plus de cinq minutes, à cause de l'horrible odeur des corps en décomposition. Debout près des portes, j'ai dit : « Oui, il est impossible de rester longtemps ici.»

Source : Général Petrenko. Avant et après Auschwitz, p.144-146. © Flammarion, 2002.

ANNEXE 5: Le site Russia beyond tle headlines publie des témoignages de soldats soviétiques ayant libéré le camp polonais ainsi que ceux de prisonniers.

Les prisonniers d’Auschwitz ont été libérés par quatre divisions d’infanterie de l’Armée Rouge. L’offensive était menée par les 107ème et 100ème divisions. Dans cette dernière se trouvait le commandant Anatoli Chapiro, dont le détachement est arrivé le premier aux portes du camp. Il raconte :

« Dans l’après-midi, nous sommes entrés dans l’enceinte du camp, nous avons emprunté la porte principale portant l’inscription « Arbeit macht frei » (Le travail rend libre). Il était impossible de pénétrer dans les baraques sans masque respiratoire. Des cadavres gisaient sur des châlits à deux étages. On voyait sortir de temps à autre des couchettes un squelette à demi-vivant qui jurait qu’il n’est pas juif. Personne ne croyait à une possible libération.

Il restait alors environ 7 000 détenus dans le camp, dont la prisonnière N°74233 (le nom n’a pas été établi) :

J’ai vu tout à coup sur la route près du camp des silhouettes vêtues de blanc et de gris. Il était environ 17h00. Nous avons pensé qu’il s’agissait de prisonniers qui rentraient. Je suis sortie de la pharmacie pour voir qui c’était. Un vrai bonheur nous a envahis quand nous avons vu des éclaireurs soviétiques. On n’en finissait pas de les saluer et de les embrasser. Ils nous disaient de partir, nous expliquaient qu’il ne fallait pas rester ici tant que l’ennemi n’était pas localisé. On reculait, mais après avoir fait quelques pas, on revenait.

Le commandant de compagnie Vassili Gromadski a été lui aussi l’un des premiers à pénétrer dans « le camp de la mort » :

Les portes étaient verrouillées. Je ne sais même pas si c’était l’entrée principale ou une autre. J’ai donné l’ordre de casser le verrou. Il n’y avait personne. Nous avons marché sur environ deux cents mètres et nous avons vu des prisonniers : environ 300 personnes en vêtements rayés. Nous restions sur nos gardes, car nous étions prévenus que les Allemands enfilaient de tels vêtements. Mais c’était vraiment des détenus. Ils pleuraient et nous serraient contre eux. Ils parlaient de l’extermination de millions de personnes. Je m’en souviens encore : ils nous ont dit que les poussettes à elles seules avaient formé tout un convoi de douze wagons.

Il y a soixante-dix ans, Ivan Martynouchkine commandait une unité de l'armée soviétique.

Ce jeune soldat de 21 ans avait reçu l'ordre de pénétrer dans ce qui devint le symbole de la Shoah, du génocide perpétré par les Nazis : le gigantesque camp d’Auschwitz-Birkenau où périrent 1,1 million de déportés, dont une immense majorité de juifs, entre 1940 et 1945. Ivan Martynouchkine se battait depuis deux ans déjà sur le front de l'est, participant à la reconquête de l'Ukraine au sein d'une division d'infanterie. Et, comme ses camarades, il imaginait qu'une nouvelle bataille s'annonçait. France 2 a recueilli le témoignage de ce vétéran de 91 ans, à l'occasion du 70ème anniversaire de la libération d’Auschwitz :

Le 27 janvier 1945 devait être une journée comme les autres. La veille, les canons tonnaient quelques km au loin. A Auschwitz, ordre fut donné d'abord de fouiller les lieux et ses environs, maison par maison, par peur d'une résistance nazie. "On a vu un camp au loin. On ne savait pas du tout ce que c'était. Il était immense. Plus grand que tout ce que j'avais vu", se souvient le vétéran. "Plus on s'approchait de ce camp, plus on sentait une odeur très forte, comme une odeur de combustion. J'avais l'habitude de cette odeur. C'était celle des villages brûlés. Mais ici, c'était particulier. Comme une odeur de corps brûlés."

Quand les soldats pénétrèrent dans le camp, il ne restait que 7 000 déportés, les plus faibles. Les autres avaient été évacués vers Loslau (aujourd'hui Wodzislaw Slaski, en Pologne), dans une "marche de la mort". Derrière les barbelés, Ivan voit pour la première fois des déportés. "Leur aspect était vraiment terrible. Epouvantable. Les visages étaient noircis, tellement maigres. Il n'y avait qu'à travers leurs yeux, leurs regards qu'on percevait un peu de vie. On avait l'impression qu'ils avaient peur de nous. Mais il exprimait aussi une forme de reconnaissance." "L'atmosphère était telle que je ne souhaitais qu'une seule chose : c'était ressortir au plus vite, se remémore l'ancien soldat. On est resté ainsi, sans trop savoir ce qu'il fallait faire, une trentaine de minutes, peut-être quarante, pas plus."

http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/auschwitz/video-ce-que-j-ai-vu-a-auschwitz-etait-epouvantable_807141.html

Ivan Martynouchkine avait 21 ans en 1945. Il était lieutenant-chef et commandait une compagnie de mitrailleuses de la 322ème division d’infanterie. Il a découvert au dernier moment qu’il avait été envoyé libérer un camp de concentration :

Ma compagnie est arrivée à un portail, mais la nuit étant tombée, nous avons décidé de ne pas entrer. Nous avons occupé le poste de garde situé en dehors du camp. Il y faisait très chaud, nous avons même pensé que les Allemands avaient préparé le bâtiment pour eux. Le lendemain, nous avons commencé le nettoyage. Il y avait un grand village, Brzezinka (Birkenau en allemand), avec de solides maisons en pierre. À peine entrés, nous sommes devenus la cible de tirs depuis l’un des bâtiments. Nous nous sommes planqués et nous avons pris contact avec le commandement pour demander une frappe d’artillerie, afin que l’on puisse continuer notre chemin. À notre grande surprise, on nous a répondu qu’il n’était pas question d’employer l’artillerie parce qu’il y avait dans le secteur un camp de prisonniers et qu’il était indispensable d’éviter tout échange de tirs. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous avons réalisé ce qu’était le portail.

Les militaires entrés dans le camp ont été suivis de reporters, ceux du journal de division de la 38ème armée, Oucher Margoulis et Guennadi Savine. Voici leurs témoignages :

Nous sommes entrés dans un bâtiment en pierre et nous avons jeté un coup d’œil aux compartiments dont les portes n’étaient pas fermées. Nous avons vu dans le premier un tas de vêtements pour enfants : des petits manteaux, des pantalons, des vestes et des blouses, souvent tachés de sang. Un autre était rempli de caisses pleines de bridges et de couronnes en or. Un troisième contenait des caisses avec des cheveux des prisonnières.

Enfin, une femme [détenue du camp, ndlr] nous a fait entrer dans un compartiment avec d’élégants sacs à main, des abat-jours, des portefeuilles et d’autres articles en cuir. « C’est en peau d’homme », a-t-elle précisé.

Une fois Auschwitz libéré, un nouvel officier a été nommé chef du commandement de la ville. C’est Grigori Yelissavetinski, qui écrit à sa femme le 4 février 1945 :

Il y a dans le camp une baraque d’enfants où sont rassemblés des petits Juifs de différents âges (notamment des jumeaux). Ils servaient de cobayes humains pour des expériences. J’ai vu un garçon de 14 ans à qui du kérosène avait été injecté dans les veines à des fins « scientifiques ». Plus tard on lui a coupé un morceau de chair pour l’envoyer dans un laboratoire de Berlin et on lui en a greffé un autre.

Il se trouve actuellement à l’hôpital, tout couvert de plaies purulentes, et il est impossible de faire quoi que ce soit pour lui. Une jeune fille très belle, mais aliénée, se promène dans le camp. Je m’étonne que tous ces gens ne soient pas devenus fous.

Entretemps, les libérés qui ont réussi à reprendre des forces et à marcher pour quitter eux-mêmes Auschwitz. Témoignage du N74233 :

Le 5 février, nous sommes partis en direction de Cracovie. D’un côté de la route, on voyait d’énormes usines construites par les prisonniers morts depuis longtemps d’un travail accablant. De l’autre, il y avait aussi un vaste camp. Nous y sommes entrés et nous y avons trouvé des malades qui, tout comme nous, ne sont restés vivants que parce qu’ils n’étaient pas partis avec les Allemands le 18 janvier.

Nous avons poursuivi notre chemin. Nous avons longtemps défilé le long de câbles électriques suspendus à des poteaux de pierre, symboles de l’esclavage et de la mort. Il nous semblait qu’on n’arriverait jamais à sortir. Mais le camp s’est terminé et nous sommes entrés dans le village de Vlosenjuszcza. Nous y avons passé la nuit et le lendemain, le 6 février, nous avons poursuivi notre chemin. Une voiture nous a emmenés à Cracovie.

Nous sommes libres, mais nous ne savons pas encore nous réjouir. Nous avons trop enduré et perdu trop de compagnons.

L’article est basé sur des documents de la Fondation russe Holocauste, les mémoires de V.Petrenko « Avant et après l’Holocauste », « J’ai vécu Auschwitz » de K. Jivoulskaya et « Le Livre noir » de V. Grossman et I. Ehrenbourg.

Source : Russia Beyond The Headlines